今回の記事では、ビッグモーターの不祥事とその後の金融庁の対応について深く掘り下げていきます。

ビッグモーターが行った不適切な行為が明るみに出た後、金融庁は迅速に調査を開始し、その結果、ビッグモーターが行っていた保険金の水増し請求の実態が明らかになりました。

ビッグモーターの組織全体が関与していたとも言える深刻な問題があり、その影響は業界全体に波及しています。

この記事では、ビッグモーターの不祥事の詳細、金融庁の対応、そして今後の見通しと対策について、詳しく解説していきます。

ビッグモーターと金融庁: 不祥事とその影響

ビッグモーターの問題行動: なぜ「ヤバい」と言われるのか

ビッグモーターが「ヤバい」と言われる理由は、その不適切な行為とその結果にあります。

具体的には、2023年5月に発覚した客の車のタイヤにわざと穴を開け、工賃の水増しや保険金の過剰請求を行っていた事実が大きな衝撃を与えました。

この証拠動画が元従業員の告発により広まり、ビッグモーターの信用を大きく損ないました。

さらに、厳しい営業ノルマが課せられていたことも問題視されています。

営業ノルマが厳しいことから、帰れない社員や、不正請求に走ってしまう社員が出てしまったと考えられます。こ

れらの行為は、顧客だけでなく、社員に対しても大きな負担を強いていました。

ビッグモーターの不祥事: 保険金水増し請求の実態

ビッグモーターが不祥事を起こしたと言えば、その中でも特に注目されたのが保険金の水増し請求です。

この問題は、ビッグモーターが顧客からの保険金を過大に請求していたというもので、その金額はなんと約4995万円にも上りました。

このような行為は、消費者保護法に違反する可能性があり、そのため金融庁から厳しい指導を受けることとなりました。

この不正行為は、修理を担当する382人のうち104人が関与していたという調査結果が明らかになりました。

つまり、約4人に1人がこの不正行為に手を染めていたということです。

これは、ビッグモーターの組織全体が関与していたとも言える深刻な問題であり、その影響は業界全体に波及しています。

また、ビッグモーターの不正行為は、単に保険金の水増し請求だけでなく、故意に車を傷つけるという悪質な行為も含まれていました。

例えば、車体にゴルフボールを入れた靴下をぶつけたり、ドライバーで傷をつけたりするなど、様々な手段が用いられていました。

これらの行為は、保険金を不正に増やすためのものであり、消費者の信頼を大きく損なうものでした。

このような不正行為が行われていた背景には、経営陣や本部からの過度なプレッシャーがあったとされています。

ビッグモーターは、修理工場の工場長らを中心に、このような不正が蔓延していました。

また、経営陣は2020年より頻繁に環境整備点検を行い、対応が悪かったとの理由で工場長を3年間の間に47人降格処分していました。

このような環境が、経営陣に忖度しなくてはいけないといういびつな社内環境を生んだと考えられます。

この問題が明らかになった後、ビッグモーターの社長は報酬全額を1年間、他の取締役全4人が報酬10~50%を3か月間、それぞれ返上・返納することを発表しました。しかし、これだけの大規模な不正行為が行われていたことを考えると、これだけの対応で問題が解決するのかは大いに疑問です。

ビッグモーターの営業ノルマとその問題点

ビッグモーターの営業ノルマは、その厳しさから一部の社員が不適切な行為に走る原因となっています。

具体的には、過度なノルマ達成のプレッシャーから、保険金の水増し請求などの不適切な行為が生じていました。

これらの行為は、顧客の信頼を損なうだけでなく、企業の社会的信用も失う可能性があります。

さらに、営業ノルマの達成が困難な場合、店長や責任者が見せしめのように降格処分されるなど、言葉の暴力が常態化しているとの報告もあります。

このような状況は、社員のモラルを低下させ、組織全体の生産性を損なう可能性があります。

また、ビッグモーターの営業ノルマは、社員の離職率を高める一因ともなっています。

厳しいノルマと、それに伴うストレスは、社員の離職を促す要因となり得ます。これは、企業の人材確保という観点からも大きな問題と言えるでしょう。

ビッグモーターの上場廃止の背景と影響

ビッグモーターの上場廃止という話題が一部で取り沙汰されていますが、事実は少し違います。

ビッグモーター自体は、そもそも株式を上場していないのです。

この誤解が生じた背景には、ビッグモーターの子会社である「ハナテン」が関与しています。

ハナテンはかつて東証二部に上場していましたが、ビッグモーターに吸収合併されたことがきっかけで、2016年に上場を廃止しました。

この事実が一部で誤解を生じさせ、ビッグモーター自体が上場廃止したという誤った認識が広まったのです。

このような誤解が生じた背景を理解することで、ビッグモーターの経営状況や企業の信用についてより深く理解することができます。

また、ビッグモーターが上場していないため、株価の変動による直接的な被害を受ける株主は存在しないという事実も重要です。

この一連の経緯は、ビッグモーターの経営体制や企業の透明性についての議論を生むきっかけともなりました。

企業の信用や評価は、その経営体制や透明性、そして社会的な責任を果たす姿勢に大きく影響されることを、この事例は改めて示しています。

金融庁の対応: ビッグモーターに対する調査

ビッグモーターの不祥事が明るみに出た後、金融庁はすぐに調査を開始しました。

鈴木金融担当大臣は、ビッグモーターが保険代理店として保険の募集を行っていることを踏まえ、金融庁として事実関係の確認を進めていることを公表しました。

その結果、ビッグモーターが行っていた保険金の水増し請求の実態が明らかになりました。

この不適切な行為に対して、金融庁は厳重な指導を行い、再発防止を求めました。

鈴木大臣は「報道を見て本当にこんなことがあるのかとわが目を疑うような状況だ。

報道が事実であれば許されないことだと思う。

非常に不愉快に思う国民感情にも配慮したい」と述べ、保険の不正請求をめぐる一連の問題を厳しく批判しました。

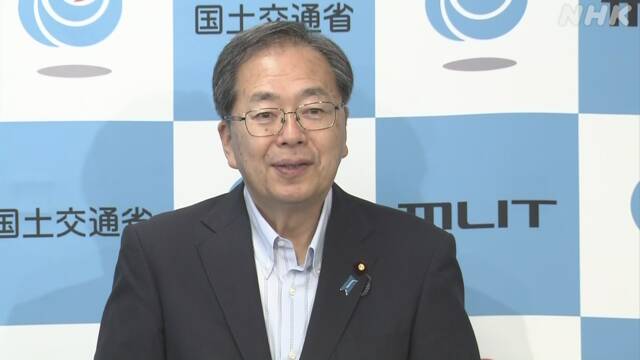

また、斉藤国土交通大臣は近日中にビッグモーターへのヒアリングを行う方針を明らかにしました。

斉藤大臣は「ヒアリングについてはビッグモーターも応じていて、日程を調整している。

国土交通省としては、ヒアリングで事実関係を確認し道路運送車両法に違反する疑いがあると認める場合には、問題のある事業場への立ち入り検査も含め、関係省庁とも連携して適切に対応していく」と述べました。

これらの対応は、ビッグモーターの不祥事に対する政府の厳しい姿勢を示しています。

ビッグモーター: 今後の見通しと対策(まとめ)

ビッグモーターの不祥事とその後の金融庁の対応を受けて、今後の見通しと対策について考えてみましょう。

金融庁は、ビッグモーターに対して再発防止を求めています。

また、ビッグモーター自身も、その社会的信用を回復するために、不適切な行為を改善し、顧客の信頼を取り戻すための対策を講じる必要があります。

具体的には、金融庁はビッグモーターの事実関係の確認を進めており、保険契約者の保護にかかわる悪質な問題が認められた場合は法令に基づき適切に対応する方針を示しています。

また、国土交通大臣も近日中にビッグモーターへのヒアリングを行う方針を明らかにしており、道路運送車両法に違反する疑いがあると認める場合には、問題のある事業場への立ち入り検査も含め、関係省庁とも連携して適切に対応していくと述べています。

一方、ビッグモーター自身も、社会的信用の回復と顧客の信頼回復のために、具体的な対策を講じる必要があります。

そのためには、不適切な行為の改善と再発防止が求められます。

また、ビッグモーターは上場していないため、株価暴落による被害を被る株主はいませんが、その一方で、社長報酬が高すぎるとの指摘もあり、経営の透明性と公正性についても改善が求められています。

以上のように、ビッグモーターと金融庁の間では、今後の見通しと対策について様々な議論が交わされています。

その結果、ビッグモーターの行動や金融庁の対応によって、今後のビッグモーターの運営方針や業界全体の健全化に向けた動きが期待されます。